‘국민포털’ 네이버와 ‘국민 메신저’ 카카오가 최근 구독시장에서 본격적으로 경쟁하고 있다. 네이버와 카카오는 새로운 구독 서비스를 선보이며 기존 서비스는 강화하고 있다.

네이버는 지난달 콘텐츠 구독 서비스인 네이버 프리미엄 콘텐츠 베타 서비스를 시작했다. 전문가, 작가, 언론사 등 창작자가 각각 채널을 개설하고 그 안에 콘텐츠를 시작하면 독자는 월 2900원에서 1만9900원 정도의 구독료를 내고 콘텐츠를 열람하는 식이다.

카카오는 15일 정기구독 플랫폼 ‘구독ON’을 론칭했다. 구독 가능한 제품과 서비스는 식품, 가전, 생필품 등을 비롯해 청소, 세탁 등 무형 서비스까지 포함된다. 이날 카카오는 라이프스타일에 맞춘 정기구독 상품군을 확대할 계획이라고 밝혔다.

네이버와 카카오는 ID 경제를 최대한 활용해 구독 서비스를 강화하고 있다. 실제 이미 네이버와 카카오는 구독경제 시장에 뛰어든 것으로 보인다. 네이버는 ‘네이버플러스 멤버십’, 카카오는 카카오톡으로 정수기 등 렌털형 구독 서비스를 선보인 바 있다.

첫 구독 서비스는 누가 시작했을까.

그렇다면 구독경제를 처음 시작한 기업은 어디일까. 시작하게 된 계기는 무엇일까. 일각에서는 중세 유럽에서 지도를 지속적으로 업데이트 해주는 사업이 구독 서비스의 시작이라는 얘기도 있다. 구독 서비스를 처음 선보인 회사를 특정하기는 어렵지만 미국에서는 1900년대에 이미 구독 서비스가 있었다고 한다.

GM이 지분을 소유한 GeVeCo(General Vehicle Company)는 1900년대 배터리가 없는 전기트럭을 판매했다. 운전자들은 충전된 배터리를 회사에서 빌려와 사용했지만 배터리가 방전되면 다시 회사로 가져와 충전된 배터리와 교체한 것으로 알려졌다. 전기차 배터리 충전 구독 서비스를 진행한 셈이다. 다만 아쉽게도 이 구독 서비스는 그리 오래가지 못한 것 같다.

우리나라의 구독 경제 분류

구독경제의 상업화는 매우 오래됐지만 구독서비스 모델 분류와 관련해 명확한 기준은 없다. 국가나 기관별로 분류하는 방법도 다르다. 지난 기고문에서 언급했듯이 필자는 과거 렌털 서비스를 구독경제로 분류하지 않다가 최근 생각을 바꿨다. 이후 구독경제 모델을 무제한 이용형, 정기배송형, 대여형 등 3가지로 분류하고 있다. 국내 언론도 대부분 다음 분류를 인용하고 있다.

무제한 이용형 정기배송형 렌탈형의 일정 금액을 내고 제품 및 서비스를 무제한 이용하는 모델 금액을 지불하고, 일정 기간 제품을 빌려 사용하는 모델 대표적인 시범 스트리밍 영화, 음악 등 생활용품, 신선식품 등 정수기, 공기청정기 등 대표적인 기업 넷플릭스, 멜론마켓컬리, 와이즐리 웅진코웨이, SK매직 일정 금액을 내고 무한정 영화를 보거나 음악을 듣는 사이트가 대표적인 무제한 이용형 구독경제 모델이다. 스트리밍으로 콘텐츠를 제공하는 넷플릭스, 구글, 애플, 멜론 등이 대표적이다. 우리가 일상적으로 이용하는 휴대폰도 구독경제의 대표적인 모델이다. 최근에는 특정 요금제를 선택하면 통화, 문자, 데이터를 무제한으로 사용하는 상품도 있기 때문에 스마트폰 통신요금도 무제한 이용형으로 보인다. 코로나19로 언택트가 확대되면서 특히 넷플릭스처럼 영상 콘텐츠 무제한 이용형 모델이 전세계적으로 급성장했다.

렌탈형 모델은 금액을 지불하고 일정 기간 제품을 빌려 사용하는 모델이다. 정수기, 공기청정기, 전자제품 등이 이에 해당한다. 최근 몇 년간 미세먼지가 심하다 보니 어쩔 수 없이 공기청정기를 사용해야 하는 경우가 생겼다. 필터 교체 등 기기 관리에 번거로움을 느껴 매달 일정 금액을 내고 공기청정기를 대여하는 가정이 많이 있는데 이것이 렌털형 구독경제 모델이다. 국내 렌털형 구독경제 시장은 특히 최근 급성장하고 있다. 한국의 2020년 렌털 시장 규모는 약 40조원으로 추정되고 있다.

정기배송형 모델은 금액을 지불하고 제품을 정기적으로 배송받는 모델을 말한다. 생활용품, 신선식품, 신문 등이 정기배송형 모델에 해당한다. 우리가 매일 또는 매주 생필품을 배송받거나 우유, 신문, 잡지 등을 받는 것 역시 배송형 구독경제 모델이다.

맥킨지는 구독경제를 ‘CAR’로 분류한다

세계적인 컨설팅 기업 맥킨지는 구독경제를 다음과 같이 분류하고 있다.

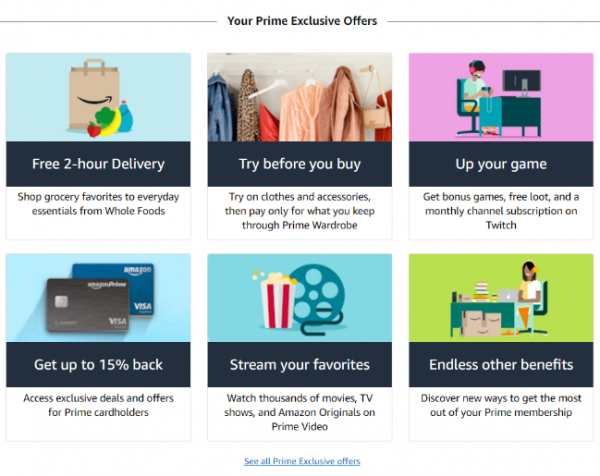

큐레이션(Curation) 액세스 재고 보충(Replenishment) 정의 상품군에 대한 큐레이션 서비스를 진행해 소비자의 의사결정 고민이 감소한다.특정 상품이나 서비스에 무제한 접속할 수 있다. 비용이 절감되고 소비자 만족도가 높아진다.일반적인 소비재의 지속적인 재고 보충. 시간과 비용이 절감된다.대표 모델인 주류, 식품, 화장품 등 다양한 상품의 큐레이션 서비스 헬스장, 스트리밍 영화, 음악, 게임 등 신선식품, 가정용품, 비타민, 면도기 등 대표적인 기업 미미박스, 언니네 텃밭 넷플릭스, 플래닛 피트니스 와이즐리, 아마존 맥킨지 ‘Thinking insidethesupscriptionbox(2018)’ 참고

위 분류법에 따르면 소비자가 물건을 소비하는 데 필요한 시간과 노력을 줄이고 무엇을 구매해야 하는지에 대한 고민을 제거함으로써 편하고 저렴하게 소비할 수 있도록 돕는 것이 구독경제다. 필자는 큐레이션(Curation)과 접근(Access), 재고 보충(Replenishment)의 앞글자를 따서 ‘CAR’이라고 부른다.

자동차(Car)도 인류가 가진 많은 고민을 해결했지만 환경오염과 교통사고 등 다양한 문제를 유발하고 있다. 구독경제 역시 사람들에게 새로운 서비스와 경험을 주겠지만 뜻밖의 여러 문제를 내포하고 있다. 따지고 보면 우리가 무제한으로 사용하는 매체 및 음원 사이트, 정수기 대여, 매일 받는 신문과 휴대폰 등이 모두 구독경제다. 이미 우리의 일상 자체가 구독인 것이다.

인공위성부터 결제까지 구독하는 시대

IT 분야 글로벌 리서치 기업인 가트너는 2023년이 되면 기업의 75%가 구독형 서비스를 할 것으로 전망하고 있다. 실제로 구독 서비스는 기존 신문 잡지 우유 요구르트를 넘어 영화 드라마 같은 미디어 콘텐츠 소프트웨어 게임 의류 식료품 꽃 농수산물 음악 자동차 등으로 영역을 넓히고 있다. 최근에는 주택이나 주거, 오피스 등 다양한 분야로 확장되면서 출퇴근 비행기, 인공위성, 결제방식 등 상상하기 어려운 분야에서도 서비스가 속속 나오고 있다.

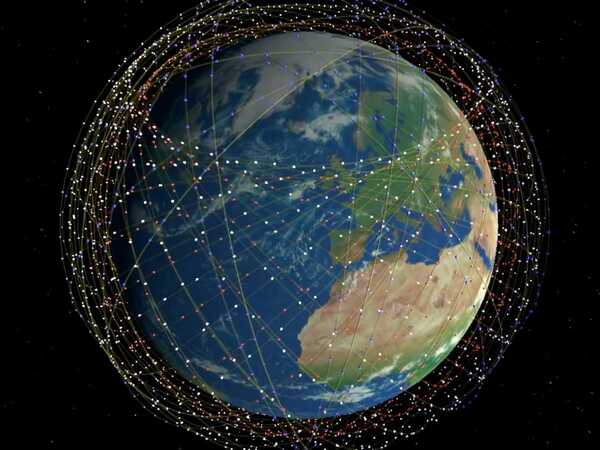

지난해 9월 마이크로소프트(MS)는 구독료만 내면 인공위성을 이용할 수 있는 클라우드 서비스 애저 오비탈(Azure Orbital)을 선보였다. 이 구독 서비스를 통해 석유 시추업체는 바다 한가운데 있는 시추 장비를 위성으로 원격 통제할 수 있다. 날씨에 민감한 회사들은 예측을 더 정확하게 할 수 있다.

앞으로 구독 서비스의 영역은 어디까지 넓어질까. 우리가 상상할 수 없는 범위까지 넓어질 것은 확실하다. 구독 서비스에는 한계가 없고 우리의 상상력 끝에 구독경제가 있다.

정리 서정윤 ㅣ 디자인 김수우 inter – [email protected]